- TOP

- 健康イベント&コンテンツ

- 生活習慣病を知ろう!

- 栄養・食生活

私たちのからだは私たちが食べたものでつくられています。バランスのとれた適切な量と質の食事を、1日3食規則正しく食べることが健康なからだの土台となります。生活習慣病を予防するためには、食生活を整えることが重要です。

適正体重を維持しよう

体重は健康と栄養状態の目安として重要です。太り過ぎはがん、循環器疾患、糖尿病などの生活習慣病の原因となりますが、一方でやせ過ぎも若い女性では骨量減少、低出生体重児出産のリスクがあり、高齢者では虚弱の原因となるなどの問題があります。自分の適正体重を把握し、維持するようにしましょう。

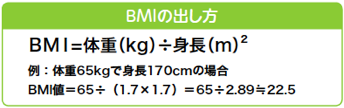

適正体重を知っていますか?

自分の適正体重は、Body Mass Index(BMI、体格指数)という指標で知ることができます。

適正体重の範囲

| 年齢(歳) | 目標とするBMI(kg/m2) |

|---|---|

| 18~49 | 18.5~24.9 |

| 50~64 | 20.0~24.9 |

| 65~74 | 21.5~24.9 |

| 75以上 | 21.5~24.9 |

「日本人の食事摂取基準(2020年)」(厚生労働省 「日本人の食事摂取基準」策定検討会)

※もっと詳しく知りたい方へ

「日本人の食事摂取基準(2020年)」(厚生労働省 「日本人の食事摂取基準」策定検討会)

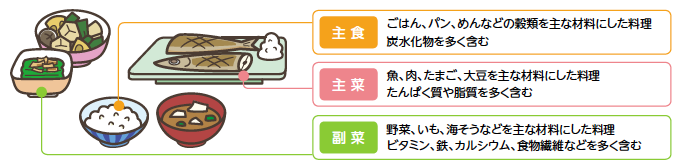

主食・主菜・副菜を組み合わせてとろう

忙しいときや外出の際には、食事を丼ぶりものやめん類だけで済ませてしまうことはありませんか。単品では栄養バランスが偏りがちになります。

また、高齢になると、食事の量が少なくなるうえに、あっさりしたものを好むようになり、たんぱく質やエネルギーなどのからだに必要な栄養が不足することがあります。

主食・主菜・副菜を組み合わせて、適切な量の食事をバランスよくとりましょう。

栄養素の働き

| 栄養素 | 主な働き | |

|---|---|---|

| エ ネ ル ギ ー 産 生 栄 養 素 |

炭水化物/糖質 |

|

| たんぱく質 |

|

|

| 脂肪/脂質 |

|

|

| アミノ酸 |

|

|

| カリウム |

|

|

| カルシウム |

|

|

| 食物繊維 |

|

|

| タウリン |

|

|

| 中性脂肪/トリグリセリド |

|

|

| 鉄 |

|

|

| ナトリウム |

|

|

| ビタミン |

|

|

| 不飽和脂肪酸 |

|

|

| ブドウ糖 |

|

|

| マグネシウム |

|

|

| リン |

|

|

| リン脂質 |

|

|

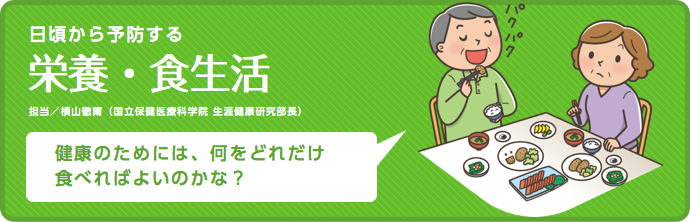

「何」を「どれだけ」食べればよいのかな?

実際に望ましい食生活をするためには、どのような食事をすればよいのでしょうか。厚生労働省と農林水産省の共同により策定された「食事バランスガイド」では、1 日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安が、コマのイラストによりわかりやすく示されています。

食事バランスガイド

※クリックすると別ウインドウで拡大画像を開きます

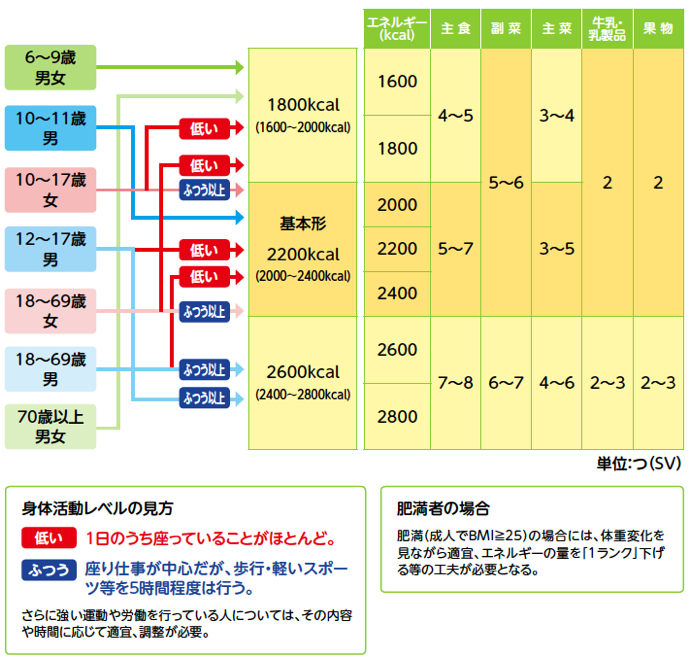

自分の適量を知りましょう

1日に必要な食事の量には個人差があり、性別や年齢などにより異なります。自分の適量を知り、バランスよく食事をとりましょう。

摂取の目安

※もっと詳しく知りたい方へ

「食事バランスガイド」について(厚生労働省)

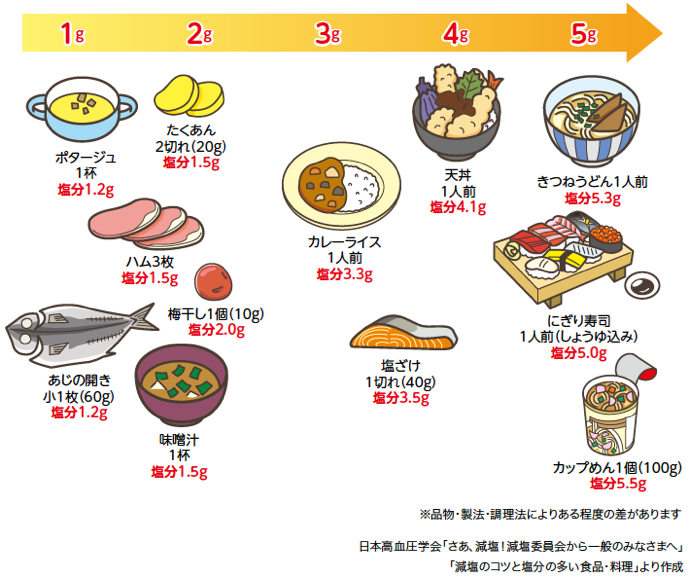

塩は控えめにしよう

塩をとり過ぎると、血圧が上がって循環器疾患のリスクが高まったり、胃がんのリスクが上昇したりします。日本の食生活では、伝統的にしょうゆやみそ、漬物など塩を用いた調味料や食品を多くとる傾向があります。低塩の調味料を使用したり、風味づけに香味野菜を使うなど、できるところから減塩に取り組んで、徐々にうす味に慣れていきましょう。

| 年齢(歳) | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 1~2 | 3.0 | 3.0 |

| 3~5 | 3.5 | 3.5 |

| 6~7 | 4.5 | 4.5 |

| 8~9 | 5.0 | 5.0 |

| 10~11 | 6.0 | 6.0 |

| 12~14 | 7.0 | 6.5 |

| 15~17 | 7.5 | 6.5 |

| 18~29 | 7.5 | 6.5 |

| 30~49 | 7.5 | 6.5 |

| 50~64 | 7.5 | 6.5 |

| 65~74 | 7.5 | 6.5 |

| 75以上 | 7.5 | 6.5 |

「日本人の食事摂取基準(2020年)」(厚生労働省 「日本人の食事摂取基準」策定検討会)

食品に含まれる塩分量の目安

減塩のコツ

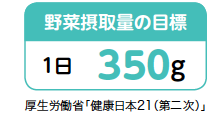

野菜をたくさん、果物も適度にとろう

野菜や果物にはビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれています。

毎日しっかりとることが、がんや循環器疾患、糖尿病の予防のために大切です。

野菜をたくさんとろう

野菜がからだによいことがわかっても、今まであまり食べていなかった場合には、たくさんとるのが大変かもしれません。野菜を食べるときには、いためたり、ゆでたり、蒸したりするなど、熱を加えると、かさばらずに食べやすくなります。なお、調理するときには塩分をとり過ぎないように注意しましょう。

野菜100gの目安

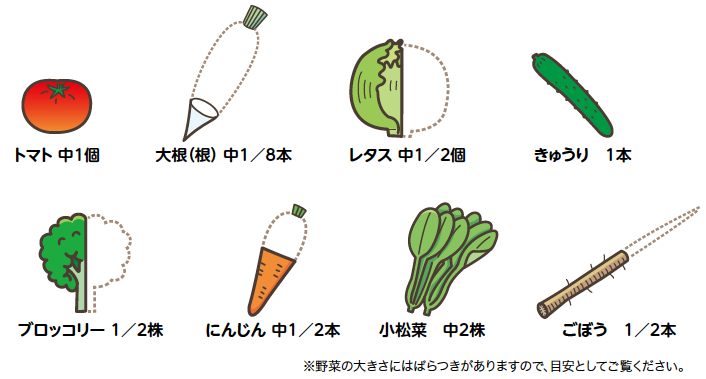

果物を毎日とろう

果物は、毎日少しずつ食べるように心がけましょう。

果物が不足すると、がんになる恐れが高まることがわかっていますが、果物をたくさん食べれば食べるほど危険性が低下するというものではありません。

また、果物は野菜と異なり、糖質を多く含んでいるため、とり過ぎると中性脂肪が増えたり、肥満になったりする恐れがあります。

1日分の果物の目安(約100g)

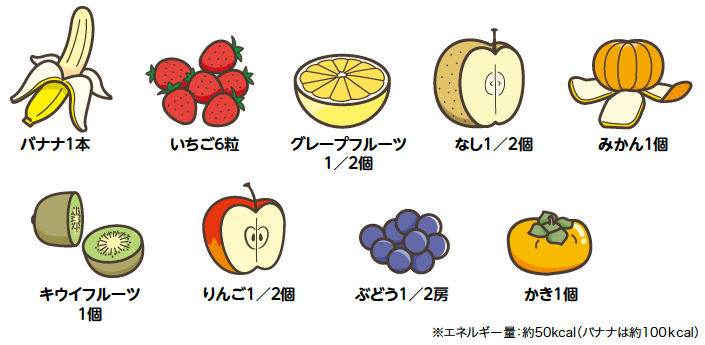

食事は家族や仲間と一緒に楽しくとろう

子どもや高齢者の「孤食」が問題となっています。一人で食事をすると、食べるものが偏って、栄養バランスをとりにくくなりがちです。家族と一緒に食事をする頻度の少ない子どもには肥満などの生活習慣病が多いという報告もあります。

家族みんなで食卓を囲む団らんの場で、子どもは正しい食生活の基礎や、食事のマナーなどを学び、コミュニケーション能力をはぐくんでいきます。家族や仲間と共に毎日の食事をおいしく味わいながら食べる「共食」が、こころとからだの健康のために重要です。

共食の利点

市販食品や外食メニューの栄養成分を確認しよう

近年では、食生活やライフスタイルの多様化に伴い、家庭での食事だけではなく、市販食品の利用や外食の機会が増えています。健康的な食生活のために、これらを上手に活用していきましょう。

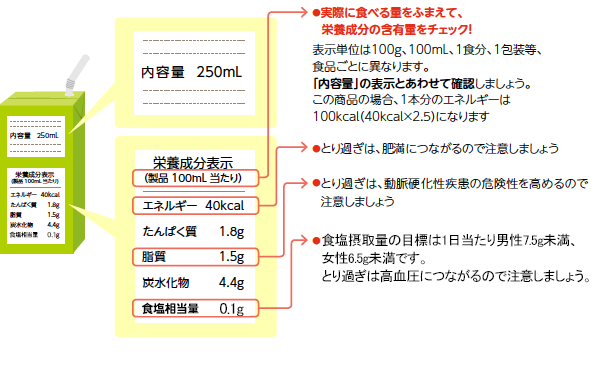

栄養成分表示を見てみよう

市販食品には主な栄養成分が表示されているものが多くあります。何がどれだけ含まれているのか確認する習慣を身につけましょう。

栄養成分表示の見方

※もっと詳しく知りたい方へ

【消費者の方向け】栄養成分表示の活用について(消費者庁)

外食のポイント

外食店を選ぶ際には、お店や自治体の発信する情報を上手に活用しましょう。

レストランなどで外食する際にも、食事に含まれる栄養成分をメニューやリーフレット、ホームページなどで知ることができるお店が増えています。食事を選ぶときの参考にするとよいでしょう。

「栄養成分」や「食事バランスガイド」のコマの表示を進めたり、野菜たっぷり・食物繊維たっぷりといったヘルシーメニューの提供に取り組む店舗を「栄養成分表示の店」、「健康づくり協力店」、「健康づくり支援店」などとして登録する制度を作っている自治体もあります。お近くに登録されたお店があるか、自治体のホームページなどを調べてみましょう。

もっと詳しく知りたい方へ

こちらで、理解をより深めることができます。

健康・栄養情報(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所)

e-ヘルスネット〔情報提供〕(栄養・食生活)(厚生労働省)

食育の推進(厚生労働省)